Come funzionerà la gestione della migrazione e dell’asilo in Europa con il nuovo Patto a livello Ue.

Come

funzionerà la gestione della migrazione e dell’asilo in Europa con il nuovo

Patto a livello Ue.

Con l'accordo raggiunto dai negoziatori del

Parlamento (che hanno ceduto sulla quasi totalità degli elementi di

compromesso) e del Consiglio dell'Ue, cambierà il sistema di solidarietà,

responsabilità e crisi dei Ventisette. Ma non le basi del sistema di Dublino e

diminuiranno i diritti delle persone migranti in arrivo.

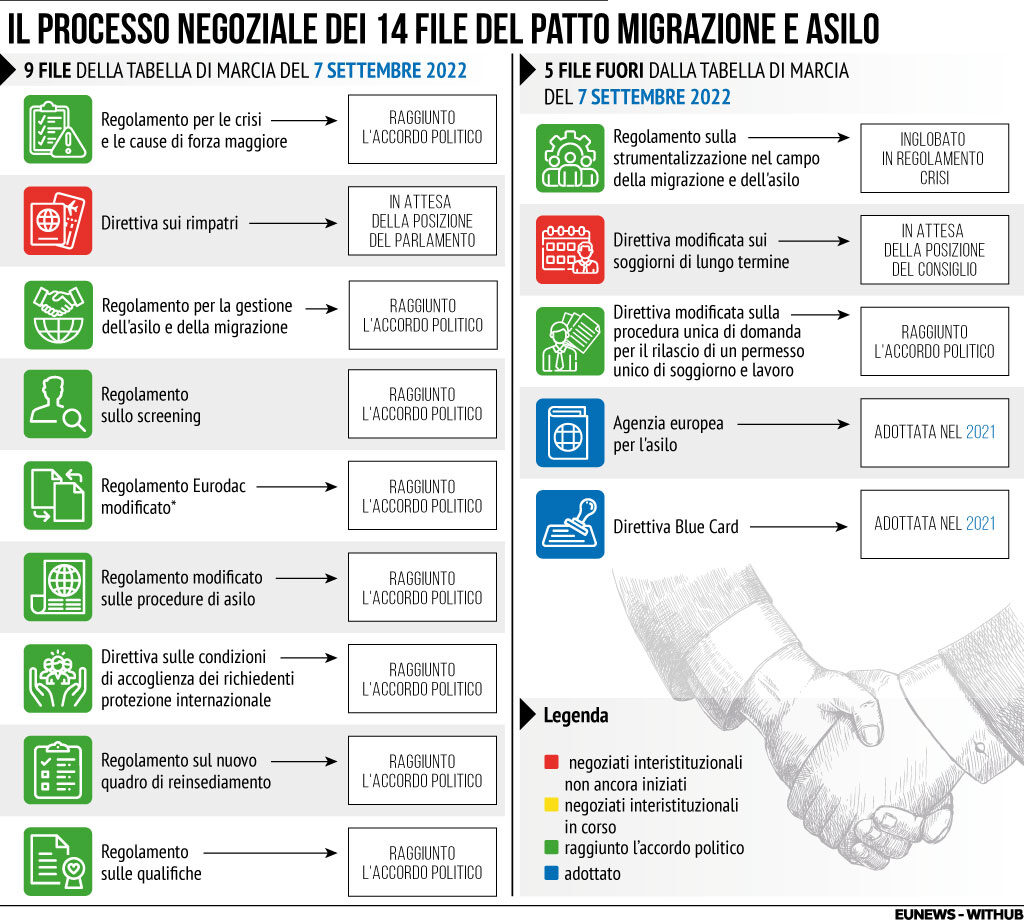

Bruxelles – I negoziatori del Parlamento Europeo lo definiscono “un giorno

storico”, ma chi davvero può esultare alla fine della maratona dei triloghi sul Patto migrazione e asilo è solo

la presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue, che potrà tornare dai 27 governi

dei Paesi membri con un accordo di compromesso pressoché identico al mandato

negoziale su tutti i dossier per la definizione del nuovo sistema di gestione

della migrazione e dell’asilo ai confini e sul territorio comunitario. “Non

vedo una possibilità di presentarci ai cittadini senza un accordo” prima delle elezioni

europee del 2024, era stata chiara la presidente del Parlamento

Europeo, Roberta Metsola. Al netto di

improbabili (ma non impossibili) affossamenti al momento dell’approvazione da

parte di ciascuno dei due co-legislatori, l’accordo ora c’è. Ed è arrivato con

l’abbandono di tutte le linee rosse e le garanzie fissate dagli eurodeputati nella

propria posizione negoziale di partenza.

La base su cui si imposta il nuovo sistema del Patto migrazione e asilo è

il rapporto tra solidarietà e responsabilità nella gestione delle persone

migranti tra i Ventisette. Il primo concetto è la base del Regolamento

per la gestione dell’asilo e della migrazione (Ramm), che non supera in

alcun modo il principio cardine del Regolamento di Dublino del 2013, ovvero che

il compito di esaminare la richiesta di asilo di una persona che fa ingresso in

modo irregolare sul territorio comunitario spetta al primo Stato membro Ue a

cui accede. Paesi come Italia, Grecia, Malta, Cipro e

Spagna saranno responsabili delle richieste, mentre gli altri Paesi membri che

vogliono ‘dublinare’ (cioè estradare) queste persone migranti – inclusi i

minori e chi richiede il ricongiungimento con fratelli – dovranno semplicemente inviare una notifica, non più una

richiesta di processo reciproco con l’accordo del Paese di primo approdo come

accade oggi. Dopo l’entrata in vigore del Regolamento – a 24 mesi dalla

pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Ue – sarà introdotto l’ormai

famoso meccanismo di solidarietà

obbligatoria per tutti i Ventisette (sulla base di Pil e popolazione), che mette sullo

stesso piano tre forme di solidarietà: ricollocamenti

di persone migranti, contributi finanziari o supporto a Paesi terzi. I contributi ai

Paesi membri possono essere destinati non solo ai sistemi di accoglienza, ma

anche al finanziamento di strutture fisse e mobili di confine attraverso

lo Strumento di gestione delle frontiere e dei visti (Bmvi) e il Fondo asilo,

migrazione e integrazione (Amif). Nessun

ricollocamento obbligatorio per le persone migranti sbarcate dopo operazioni di

ricerca e soccorso in mare e per chi è sottoposto alla procedura Ramm non è

prevista la rappresentanza legale, ma solo consulenza.

Il concetto della responsabilità è legato in particolare al Regolamento

sulle procedure di asilo (Apr), che aumenta solo quelle previste per i

Paesi di primo ingresso. Si applicherà automaticamente in caso di rischio per

questioni di minaccia alla sicurezza – inclusi i minori non accompagnati – di

“inganno delle autorità” o se la persona migrante proviene da un Paese con un

tasso di riconoscimento inferiore al 20 per cento. Le

procedure di frontiera prevederanno una detenzione di fatto, senza esenzioni nemmeno

per le famiglie con minori di 12 anni, né una rappresentanza legale, né una

sospensione per i ricorsi contro la maggior parte delle decisioni (l’eccezione

è per inammissibilità di quelle basate sul concetto di “Paese terzo sicuro” e

per minori non accompagnati). Cruciale in questo Regolamento è proprio il concetto

di “Paese terzo sicuro”, per cui sono previsti sia un elenco Ue sia elenchi

nazionali per giustificare e velocizzare rimpatri rapidi fuori dall’Unione, a

meno che non ci siano legami della persona singola con lo Stato in questione

che ne escludano la sicurezza. Tra i nuovi obblighi sul piano della

responsabilità c’è quello di portare

a termine l’esame della domanda di asilo attraverso la procedura di frontiera

entro sei mesi (Apr), ma anche l’estensione del periodo

di responsabilità della gestione delle domande per 20 mesi e il mantenimento a

12 mesi quello per le operazioni di ricerca e soccorso in mare (Ramm). Fissato a 30

mila persone il tetto massimale annuale per le procedure di frontiera,

determinato sulla base di una formula che tiene conto del numero di

attraversamenti irregolari delle frontiere e del numero di espulsioni nei tre

anni precedenti.

Una volta che le persone migranti arriveranno alle frontiere dell’Unione,

il Regolamento sullo screening del Patto migrazione e

asilo prevederà una procedura di trattenimento di 7

giorni per la divisione tra procedure di regolari (Ramm) o accelerate (Apr) per il

trattamento delle loro richieste di asilo. Essendo rimasta

la cosiddetta ‘finzione del non ingresso’ – ovvero che chiunque sia

sottoposto allo screening in un centro apposito non sarà considerato legalmente

nel territorio dello Stato membro e quindi dell’Ue – di

fatto le persone migranti saranno detenute, in quanto dovranno rimanere a

disposizione delle autorità senza possibilità di entrare sul suolo nazionale.

Alcune garanzie prevedono la possibilità per i richiedenti di avere accesso a

una copia del modulo di screening e il mantenimento delle “norme pertinenti in

materia di trattenimento” stabilite nella direttiva sui rimpatri del 2008 (la

revisione contenuta nel Patto migrazione e asilo è l’unico dossier che per

certo non andrà in porto). Ma il

meccanismo di monitoraggio – che non necessariamente include le Ong, ma può

farlo a discrezione degli Stati – non si

applica alle attività di sorveglianza delle frontiere (con

una normalizzazione della profilazione razziale) e se lo Stato

riconosce una minaccia per la sicurezza potrà garantire alle autorità nazionale

l’accesso diretto a tutti i dati sulla persona in tutti i database.

Per quanto riguarda le banche dati, secondo il Regolamento

Eurodac tutte le persone migranti beneficiarie di protezione temporanea a

partire dai 6 anni di età dovranno

accettare la raccolta dei loro dati biometrici, anche se per il

Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr) il trattamento è lecito

solo se il minore ha almeno 16 anni. Nell’ampliamento dell’accesso ai dati per

le autorità nazionali è stata inclusa anche la raccolta dei dati fotografici

dei volti, di fatto dando il via libera alla sorveglianza di massa delle

persone in arrivo sul suolo dell’Unione. I segnalatori

di sicurezza da inserire nella banca dati Eurodac durante il processo di

screening e delle procedure di frontiera prevederanno tutta una serie di

nuove categorie – come l’attraversamento irregolare di una frontiera – anche

attraverso la revisione del Regolamento di Revisione del sistema di entrata e

uscita.

Cosa succede in caso di crisi con il Patto migrazione e asilo

Uno dei punti più controversi del Patto migrazione e asilo è il Regolamento

per le crisi, la strumentalizzazione e le cause di forza maggiore, che si occupa dei

momenti in cui si verifica un “arrivo di massa di persone” eccezionale o

inaspettato, anche a seguito di uno sbarco dopo un’operazione di ricerca e

soccorso in mare. Di fatto è passata la posizione negoziale del Consiglio, che ha portato

all’inserimento della strumentalizzazione (un Regolamento inizialmente a sé

stante e su cui il Parlamento non aveva dato l’ok) in quello per le crisi e le

cause di forza maggiore, nel caso in cui “un

Paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o facilita il movimento

di cittadini di Paesi terzi e di apolidi” verso le frontiere esterne Ue “con

l’obiettivo di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro”, mettendo “a rischio

le funzioni essenziali di uno Stato membro”. Le Ong

sono escluse da questa definizione, ma nei fatti solo se possono

dimostrare che le loro azioni (in mare e non) non sono destinate alla

destabilizzazione, con chiari rischi di ripercussioni per la criminalizzazione

della solidarietà.

Nemmeno nelle situazioni di crisi sono

previsti ricollocamenti obbligatori di persone migranti tra i Paesi membri, ma

varranno le stesse tre modalità di solidarietà previste dal Regolamento Ramm

(ricollocamenti, contributi finanziari o supporto a Paesi terzi). In questo

scenario scattano invece delle deroghe

al sistema generale di gestione della migrazione e dell’asilo: la soglia del tasso

di riconoscimento per cui le persone possono essere ammesse alle procedure di

frontiera (secondo il Regolamento Apr al 20 per cento) si alza al 50 per cento

nelle situazioni di causa di forza maggiore, al 60/70 per cento in quelle di

crisi e al 100 per cento in quelle di strumentalizzazione. Anche in questo caso

dalle procedure di frontiera – la cui

durata può essere estesa di ulteriori sei settimane (rispetto ai 9 mesi di Apr) – non sono

escluse le famiglie con bambini di età inferiore ai 12 anni.

Fonte : https://www.eunews.it/2023/12/20/patto-migrazione-e-asilo-come-funziona/